电视纪录片在我国似乎长期属于小众的审美产物,相比近些年获得长足发展的真人秀栏目,电视纪录片一直都没能引起公众足够的热情与兴趣。

20世纪90年代,电视纪录片或带有纪录片特点的电视节目曾一度被认为是中国电视荧屏上一道亮丽的风景线,但随着社会经济的发展和生活节奏的加快,纪录片逐渐淡出主流电视观众的视线。尽管近年来,依靠大手笔的投入和精良的制作,也产生了一些有影响力的纪录片,如《大国崛起》、《故宫》等,但这些作为行政意志体现或意识形态挂帅的作品毕竟难以成为高度市场化的中国电视节目市场的常态。近年来《舌尖上的中国》大获成功,不仅在电视上掀起了一股收视热潮,还引起了视频下载热和讨论热,微博、贴吧、博客,到处都在谈论《舌尖上的中国》,甚至还超脱节目本身,成为了一种文化现象,引发了一系列衍生词汇,如舌尖上的大连、舌尖上的爱情,舌尖上的粤剧等。 但如此大制作、耗时长的电视纪录片是否能成为纪录片制作的常态?本文将通过相关数据 以及近年来较为知名的电视纪录片,对我国电视纪录片市场的概况加以分析。

一、我国电视纪录片播出与收视状况

中国传媒大学中国纪录片研究中心(CDRC)推出的“中国纪录片行业数据”显示,受“30分钟(即国家广播电影电视总局推出的全国上星综合频道平均每天至少播出30分钟国产纪录片的政策)”和“一剧两星”政策影响,2014年中国纪录片在投资、产量、制作量等方面均获较大幅增长,2014年纪录片领域的投资达到17.32亿元,其中中央电视台投入7.76亿,省级卫视频道及省级纪录片专业频道投入6.58亿,相关部委及社会制作的投入2.97亿元,纪录片行业总投资维持着每年20%-30%左右的增幅。自2012年以后,我国电视纪录片市场的产量和播出量始终保持稳定增长。仅2012年中央电视台、中国教育电视台和全国主要省级制作机构纪录片产量3000小时,是2010年的3倍;中央电视台、中国教育电视台和全国主要省级电视台相关频道首播国产纪录片总时长约1万小时,是2010年的3倍多。2013年推出“30分钟”政策后,保守计算,创造了年均6000小时的播出需求。

收视方面也是不容小觑,2015年纪实类节目收视时长为7.23分钟,较2014年全年的7.15分钟提升了0.08分钟,较2013年全年的6.77分钟提升了0.46分钟,由此可见,不仅是产量与播出量方面,纪实类节目所有频道收视时长近三年呈现出明显的上扬态势(图1)。可以说,中国纪录片市场正在向“公众时代”纵深迈进,逐步改变叫好不叫座的现象,但现象级的作品依然鲜有出现。

细分到各级频道组,2015年中央级频道纪实类节目的收视时长较2014年提升最为明显,由2014年的3.12分钟提升至2015年3.41分钟,且连续三年收视提升;省级上星频道收视时长低于中央级频道,2015年收视时长为1.89分钟,略低于2014年的1.91分钟,但较2013年提升十分明显,这与2013年推出的“30分钟”政策不无关系。省级非上星频道组与市级频道组近三年来均呈现出逐年略有下滑的态势(图2)。

二、纪实类节目受众分析

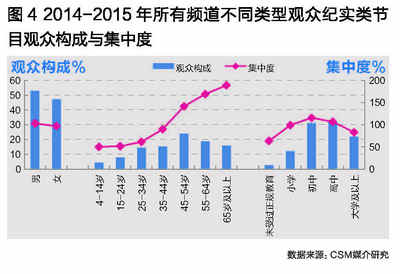

从不同类型观众在纪实类节目中的收视表现来看,男性、45岁及以上中老年观众、初高中学历观众的收视率较高。与2014年相比, 55岁及以上中老年观众和高中及以下学历观众收视量均有所提升,其中老年观众收视率提升最为明显(图3)。

从观众构成来看, 15-34年龄段的学生群体和青年群体占受众总数超过20%,并且,在互联网方面,越来越多的纪录片受到了80后、90后网友的热议。2015年4月份在央视播出的纪录片《第三极》是一部全面反映青藏高原人与自然和谐相处的涉藏电视纪录片,也是中国首部4K超高清纪录片,在新浪微博上关注《第三极》的人群中,80后占53.66%,90后占33.41%。这样一部纪录片缘何让习惯了“快餐文化”的当代年轻人能真正静下心来呢?其实我们不难发现,为了迎合年轻观众的审美习惯,越来越多的电视纪录片通过讲故事来代替原有空洞的说教,通过讲述方式的戏剧化在短时间内实现信息量的集中和可看性,加快讲述的节奏,同时运用大量的风格化摄影,如高空拍摄、微观拍摄、动植物物种拍摄、延时拍摄、高速拍摄、水下拍摄等多种拍摄手段来吸引年轻观众的眼球。

集中度方面,45岁及以上中老年观众对于纪实类节目的喜爱程度依然十分明显,并且随着年龄的增大,喜爱程度也有所提升,可以说中老年观众依旧是纪实类节目的收视主力(图4)。

三、专业与非专业纪实频道整体收视状况

2011年央视开办纪录频道是中国纪录片产业政策出台后的第一件大事,也是标志性事件。几乎与此同时,中国教育电视台第三频道改版为纪录片频道,2014年北京电视台纪实频道与上海电视台纪实频道相继上星,由此,央视纪录频道与上海纪实、北京纪实、中国教育电视台第三频道一起,构成中国以播放纪实类节目为主的专业纪录频道。

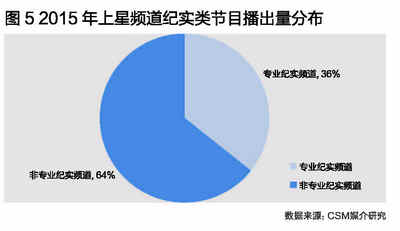

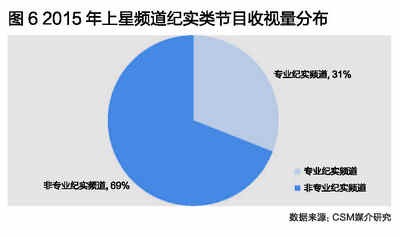

从2015年上星频道纪实类节目的播出比重来看,上星频道播出的纪实类节目36%源自专业纪实频道,64%来自于非专业纪实频道;从收视比重上看,专业纪实频道的收视总时长占据上星类频道播出所有纪实类节目收视总时长的31%,非专业占据69%。由此可见,纪实类节目的播出与收看已不再过多依赖于专业的纪实类频道,但毕竟纪实类频道总量远小于其他非纪实专业的上星频道,这些频道在专业纪实类节目市场中的作用依然不容小觑(图5-6)。

一般来讲,上星频道全天节目收视走势与人们的日常生活习惯有着明显的联系,那么,纪实类节目的全天收视分布是否也呈现出相同的规律呢?从上星非专业纪实频道纪实类节目全天收视分布来看,各个非专业纪实上星频道白天时段纪实类节目收视较为平均,18:00-20:00的傍晚至晚间时段播出的纪实类节目收视率明显高于全天其他时段。除此之外,21:00-23:30的后晚间时段也是纪实类节目收视的高峰时段之一(图7)。

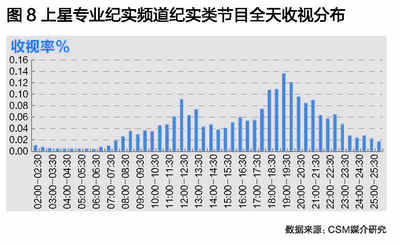

与非专业纪实类频道相比,专业纪实频道全天纪实类节目收视分布相对更为平均,午间时段和晚间黄金时段为收视的高峰期,其中晚间时段收视明显高于全天其他时段(图8)。

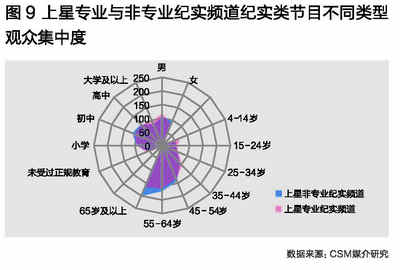

从观众喜爱程度上来看,无论是上星非专业纪实频道,还是上星专业纪实频道播出的纪实类节目,其观众集中度分布大致呈现出相同的态势,均受到了45岁及以上、初高中学历观众青睐(图9)。

四、纪实类节目分类及收视

在电视节目娱乐化和同质化非常严重的大环境下,纪实类节目因其真实性和高端性,成为市场新热点。近年来,一批叫好又卖座的纪实类节目在各大电视台播出,一时间成为人们茶余饭后议论的谈资。纪实类电视节目本身能够为观众打开一个未知的或知之甚少的世界,开拓观众视野,其得到观众的青睐也就不足为奇了。我国纪实类电视节目,从内容上来看,主要分为以下三类:

1、社会纪实类

很多电视台的纪实类电视节目选题都侧重这一内容,一方面取材相对便利,无需像自然地理或考古、档案类那样投入很多资源,而且可以通过网络挖掘很多现实题材,进行深入的探讨和挖掘;另一方面制作相对简单,耗时较短,无需进行太多的后期制作,便于节目定期播出。这类节目的代表主要有:如CCTV-10科教频道《讲述》、江西卫视《传奇故事》等,这些节目主要记录当下中国在转型时期的社会变迁,或某些社会群体的生活状态。

2、自然地理类

这类纪实性节目,因其耗资巨大,且需要专业团队和设备,所以拍摄制作这类纪实类节目一般需要雄厚的资金支持。这类节目,主要以央视为代表早期的《人与自然》、《动物世界》,这些节目的制作都源于国外团队,央视购买之后进行后期配音剪辑,再进行播放。目前的代

表是《探索发现》节目,以纪录片的手法,讲述以中国为主的历史、地理、文化的故事,探寻自然界的神奇奥秘,挖掘历史事件背后鲜为人知的细节和人物命运。

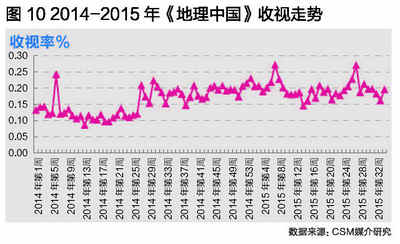

CCTV-10《地理中国》是一档科普类电视栏目,与大多数纪实类栏目内容题材十分广泛相比,《地理中国》则将视角对准大自然,其内容属自然科学范畴,节目通过对地质、地理、地貌形成及演变等自然现象的揭示,普及科学知识,采用外景行进式拍摄与主持人演播室串联的形式展示大自然的神奇。从2014年至2015年8月底节目收视来看,《地理中国》的收视大致呈现出上扬的态势(图10)。从观众构成上来看, 35岁及以上观众、初中、高中学历人群为主体观众;从观众集中度来看,男性、小学至高中学历观众、45岁及以上中老年人对节目更为偏爱(图11)。

3、探索档案类

同自然地理类一样,这类节目的专业性、技术性以及对资金的要求都很高,这类节目的代表主要有:北京卫视的《档案》、湖北卫视的《大揭秘》等。

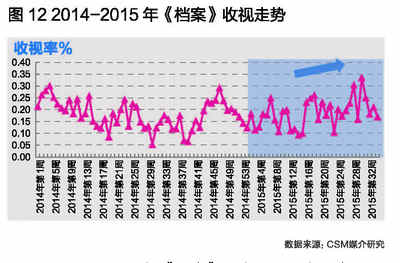

《档案》是北京电视台推出的纪实栏目,于2009年2月4日开播。节目定位为演播室节目,由一个特定的,极具个性化的讲述者现场讲述和展示为基本形态,以案件和事件现场实录回放为线索,披露国内大案要案、社会传奇、情感故事等,其内涵深外延广。节目贴近百姓生活,紧跟时代脉搏,展现人生百态,透视社会万象。展现形式方面也是独树一帜,以全新的观念把节目的内容和独特风格的演播现场结合起来,注重节舞台气质的现场感。从2014年至2015年节目收视来看,进入2015年,《档案》的收视大致呈现出上扬的态势(图12)。从观众层面上来看,节目以中年观众、高学历观众为主。中老年观众、高学历观众及以高收入群体对节目更为青睐(图13)。

五、纪录片分类及收视

2015年8月20日,由中央电视台纪录频道、科教频道,中国教育电视台三频道,北京纪实频道等播出媒体的负责人及专家学者组成的评审小组通过对全国纪录片制作机构选送的167部国产纪录片进行了评审和不记名投票,最终《记住乡愁》、《中国人的活法》和《河西走廊》等45部纪录片成为了国家新闻出版广电总局推荐的2015年度第一批优秀国产纪录片作品。再加上2014年推荐的国产优秀纪录片名单,按照主要播出内容进行分类,大致将纪录片分为:科技教育类、历史文化类、自然环保类、社会纪实类、文献宣教类五个类型。

1、科技教育类:《互联网时代》

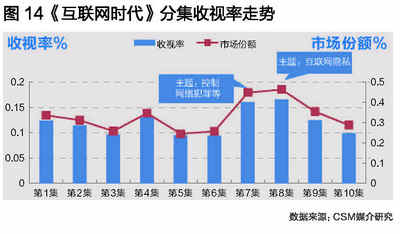

《互联网时代》是中国第一部电视机构全面、系统、深入、客观解析互联网的大型纪录片,全片共十集,每集50分钟,分为“时代”、“浪潮”、“能量”、“再构”、“崛起”等。该节目是中央电视台继《大国崛起》、《公司的力量》、《华尔街》等之后的又一部纪录片力作。从每一集的收视走势可以看出来,《互联网时代》收视走势基本平稳,凡遇到敏感话题,如“网络犯罪”“互联网隐私”等网民密切关注的与自身切实相关的话题时,收视往往明显提升(图14)。

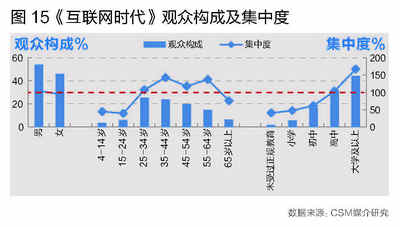

从观众层面上来看,男性,25-44岁青年,高中及以上学历观众是主体;集中度方面,该片受到了中青年观众、高学历观众青睐(图15)。

2、历史文化类:《东方主战场》

《东方主战场》为纪念中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年特别制作。以世界反法西斯战争及中国抗战各阶段与东方主战场主题有关的重大史实为依据,深入阐述中国抗日战争为战胜日本法西斯所做出的伟大贡献;以民族大义为基点,客观深入剖析、解读中国抗日战争,凸显东方主战场的精髓——中国共产党的中流砥柱作用和中华民族不屈不挠,英勇抗战的精神。

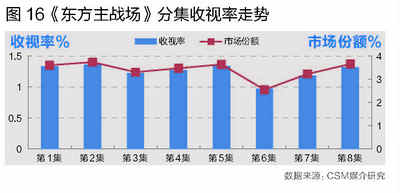

从分集收视走势上来看,各集收视走势较为平均,起伏波动不大,除第6集外普遍高于1%(图16)。

3、社会纪实类:《舌尖上的中国》

《舌尖上的中国》为中国中央电视台播出的美食类纪录片,主要内容为中国各地的美食生态。通过对中华美食的多个侧面,来展现食物给中国人生活带来的仪式、伦理等方面的文化;见识中国特色食材以及与食物相关、构成中国美食特有气质的一系列元素;了解中华饮食文化的精致和源远流长。

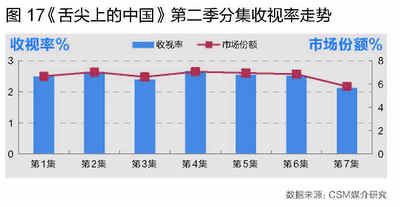

在第一季大获成功后,第二季《舌尖上的中国》在千呼万唤中与大家见面,值得一提的是,《舌尖2》开创纪录片周播形式,彰显其自信和商业化诉求,但从播放热度和搜索热度而言,纪录片周播仍难以维持点播热度,出现周期性波动。单从收视来看,该片可谓收视颇丰,分集收视率均达到2%以上(图17)。

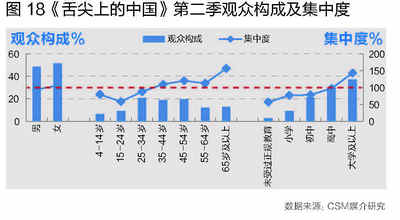

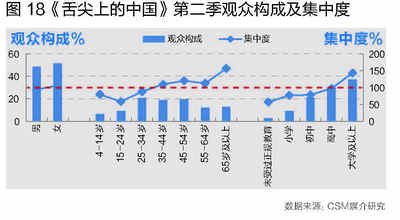

观众层面上来看,女性观众、中青年观众、高学历观众占据主体;集中度上来看,高学历观众对该片的喜爱程度更高(图18)。

4、文献宣教类:《习仲勋》

2013年10月15日是习仲勋同志诞辰100周年,由中央党史研究室、国家新闻出版广电总局、中央电视台联合摄制,央视纪录频道承制的六集文献纪录片《习仲勋》完整回顾了习仲勋同志作为伟大的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家,我党、我军卓越的政治工作领导人波澜壮阔、功勋卓著的奋斗历程。

从这一部纪录片的分集收视走势上来看,文献纪录片《习仲勋》分集收视大致呈现出上扬态势(图19)。

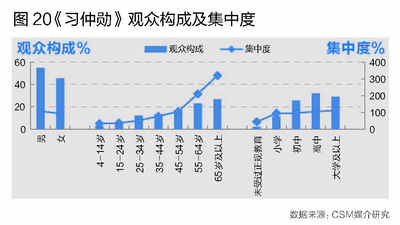

一般来讲,文献纪录片往往梳理历史进程,弘扬民族精神,展示民族气魄,用影像告诉世界一个真实的中国,肩负着时代重任。其特点也往往导致男性、中老年、高学历观众对其喜爱程度更高。从《习仲勋》的观众层面上来看,男性观众、中老年观众、中高学历观众占据主体;集中度上来看,随着年龄的提升喜爱程度也随之提升(图20)。

六、电视纪录片的跨屏传播

前央视主持人柴静所制作的纪录片《穹顶之下》在上线当天播放量破亿,优酷力推的户外真人纪录片栏目《侣行》第二季的总播放量达到4.3亿次。时至今日,纪录片的播放平台已从原先的电视屏幕扩展到互联网。在媒体融合的今天,能够影响整个纪录片行业格局的,除电视台和纪录片公司外,新媒体的助力也不容忽视。《长城:中国的故事》便通过多平台播出,片段化结构等多种方式,开启一种“台网”联播模式。

《长城:中国的故事》通过中国长城诞生、兴盛与衰落的故事,通过对历史和现实的细致梳理,对东方和西方文化的对比碰撞,还原一个真实的长城,解读古老中国如何成为今天的模样。该片通过中央9套纪录频道、中国教育台、北京纪实频道以及爱奇异四个平台播出,CSM媒介研究的电视收视数据显示,截至2015年10月28日,《长城:中国的故事》已吸引了超过1.4亿的电视观众收看,在同类历史专题节目中,收视率跻身前三;网络平台上,爱奇艺视频播放热度一路升温,总播放量超过227万次;位居爱奇艺纪录片风云热播榜第二位。

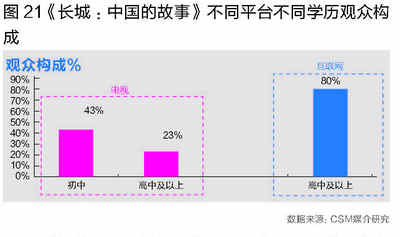

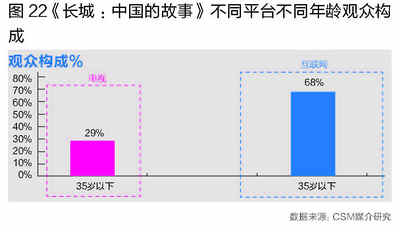

观众层面上,《长城:中国的故事》在电视与互联网双平台上赢得互补性观众,在爱奇艺收看《长城》的网络观众中,80%拥有高中及以上学历,而在电视上收看该片的观众中,初中学历者占43%,高中及以上者占23%,网台观众在文化层次上形成了一定程度的结构互补(图21)。从年龄上看,35岁以下的《长城》观众在爱奇艺和电视平台的占比别为68%和29%,再次显示出高互补性(图22)。

其实,《长城:中国的故事》在创作之初,就注重片段化结构,以便于网友传播。《长城:中国的故事》用故事来把握片中节奏和观众情感,中间加以串联,使得该片更像一部由上百个片段组成的微电影。爱奇艺的视频播放的数据显示,《长城》的网络观众中,70%都在移动设备上观看该片,使用PC电脑仅占30%左右,因此片段化的结构方式适合在后期传播中,通过网络观众的主动分享而扩大传播,产生长尾效应。

结语

随着《舌尖上的中国》系列纪录片走红,国产纪录片受到愈来愈多人的关注。随着媒体融合发展、资本不断涌入,纪录片行业发展前景可谓大好,当下的纪录片不再是黑乎乎、晃悠悠、慢吞吞的感觉,而是画面精致、制作精良、原生态程度提升、观赏性显著提高。如何通过新媒体将散落在各地的人们通过兴趣爱好聚合成不同群体,来满足年轻一代的需求呢?纪录片的“复兴”任重而道远。

All rights reserved © 2011-2023 CSM Media Research 京ICP备05047992号-5

京公网安备 11010502035133号 法律声明诚聘英才联系我们隐私保护