分化与融合是在当前多元媒介背景下观察受众及其媒介行为发展的两个角度,前者着眼于"媒介的受众",后者着眼于"受众的媒介",强调媒介之于受众的"工具性"。在媒介领域的融合中,除了基础设施层面的渠道与终端融合,还包括受众媒介身份的融合、媒介使用习惯及其文化的融合。

受众分化是新媒体传播环境下受众媒介使用的显著特征。电视观众、网民、广播听众,这些依据媒体类别而区分受众类型的称谓反映了从媒体出发考察受众的思考路径,也因此产生了"分化"的惯常思维,如"电视观众分化"的表达以电视媒体为思考出发点,无形中将其他媒体放在了对立方的位置上,受众的媒体选择表现为是或否、流入或流出的问题。换个角度,以媒介使用者为思考的出发点及本体时,媒体则进入工具性的客体层面,成为受众获取多元信息的渠道与应用工具;受众与媒体的关系不再是简单的选择或不选择,而是基于受众需求的注意力分配。

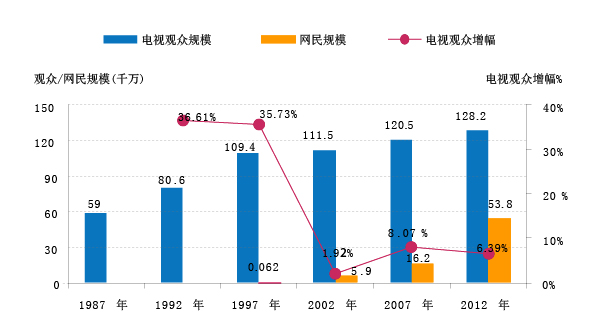

一个普遍认知是,互联网的应用扩散正逐渐侵噬电视的传播力,乐观而简洁的反例是,新媒体用户规模的上升并未引起电视观众规模的下降或年轻观众数量的减少。CNNIC发布的《中国互联网络发展状况统计报告(2012年7月)》显示,网民规模在过去两年以超过30%的年增幅快速增长,截至2012年6月底,中国网民数量达到5.38亿,互联网普及率达到39.9%,其中网络视频用户占65.1%。与此同时,电视用户规模在庞大的基数上也在同步增长, 中央电视台开展的2012年全国电视观众抽样调查显示,2012年,我国4岁以上的电视观众总人数为12.82亿人,比五年前增加7700万人,增幅为6.39%(图1)。其中26-45岁观众占43.66%,明显高于该年龄段在全国人口中的占比 ,属于电视的高渗透人群;而25年来的综合历史数据表明,虽然电视用户规模的增速趋缓,但已属于饱和型渗透媒体。

图1 全国电视观众及网民规模变化

数据来源:中央电视台2012年全国电视观众抽样调查,《中国互联网络发展状况统计报告》

数据来源:中央电视台2012年全国电视观众抽样调查,《中国互联网络发展状况统计报告》

受众并未因新媒体的进入,而简单地选择弃此而往彼,对于不同的媒体工具,使用者的智慧在于如何在生活中融合使用,综合获取所需的信息。CSM媒介研究在2009-2010年的跨媒体研究中发现,受众形成了多元媒体使用模式,日常以电视与互联网的共同使用为基本特征的开放型受众在全国占到28.5%,在城市超过45%,在北、上、广、深一线城市比例则接近60%。CNNIC的研究表明,互联网在易转化人群和发达地区居民中的普及率已经达到较高水平,受众不上网的原因中,"没有上网设备"的占比逐年下降, "不懂电脑和网络" (54.8%)、"年龄太大或者太小"(18.8%)渐而成为主要原因。随着移动互联网将推动落后地区和难转化人群中的互联网普及,可以想见,开放型媒介使用会越来越普遍。

由此,新媒体带来的是受众注意力及时间资源在电视媒体与互联网等新媒体间的调整与重新分配,是媒介受众同为电视观众与网民的身份融合,而非简单地从电视观众变为网民的身份改变。对于使用多种媒介的受众,其身份的媒介标签具有多重性,如"电视-网络视频"融合受众用以指称既使用电视媒体也使用网络视频的受众。

从媒介受众身份融合的角度考察媒介使用,理解受众媒介应用多元化的现象及特点只是研究的一个基础面;受众注意力的分化将导向信息的融合及其对事物的立体认知,更深入的研究着眼于融合的媒介使用文化,即通过融合性媒介行为把握受众媒介应用、媒介信息解读及意义重组的路线及文化变迁过程。

融合性媒介使用鼓励受众通过不同的媒体平台获取媒介内容,并把分散在各媒体平台的内容以某种内在逻辑重新联系在一起,生成新的意义或后续行为。融合不仅发生在媒介使用的技术层面,同时也发生在受众将多渠道信息转化为个体认知及生产、生活资源的过程中。

在信息获取上,面对多元化的传播媒介,融合性受众倾向于针对不同媒体平台的特点或性质,综合获得信息,并进行整合得出认知与判断。受众的媒介素养将影响其对媒介信息的使用及最终认知的形成,如电视的官方性、互联网信息的草根性、庞杂性及待去伪性等。中央电视台2012年全国电视观众调查显示,分别有2-4%的电视观众通过电视台官网、门户网站、微博及贴吧/论坛/社区等空间中获取电视新节目信息,这部分观众在电视或互联网上收看节目后,会"与在线好友分享"或"给节目打分、发表评论";系列电视剧 《神探狄仁杰》的播出使元芳体在网络空间迅速流行起来,"元芳,你怎么看" 被网民视为发表意见的万能句式。网络平台的参与性、社交性使受众以个性化的方式分享、评价热播电视剧的经典对白或潜台词,这成为传播效果形成过程中人际交流的网络表达方式,丰富或说改变了电视传播效果形成的传统路线。

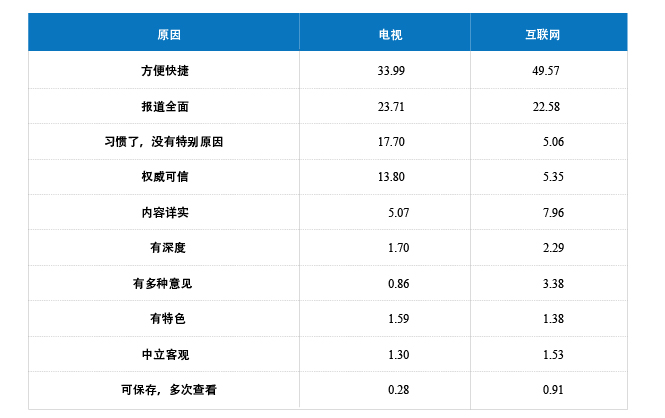

也正是由于受众在媒介使用中所具的融合身份及其融合使用的行为文化,包括电视在内的传统媒介并不会因为互联网视频、手机视频等新媒体形态的出现而消失,虽然媒体使用率的消长及格局变化时有发生,同时某些媒体的某种特定功能已然消失或面临被取代,但从纸介质到数字化介质的媒介发展历程可以看到,古老的书籍和报纸并未消失,只是由于新技术或新媒体的进入,它们的地位发生了改变,这暗示着一种动态的平衡;而从使用者的角度讲,则反映了受众融合性使用的变化性与相对稳定性。这是因为媒介诸多社会功能的发挥给受众带来固定的期望满足,如获取信息、消闲娱乐;另一方面,不同媒介在受众融合使用模式中存在着潜在的分工,由于媒介技术所支持的功能不同、与之相配套的管理体制与运营机制不同,这些内在的特征外化为媒体提供的差异性内容与服务、立场与倾向,并通过受众的日常使用而逐渐形成相对稳定的认知,如电视收看的家庭性、网络视频收看的个性化与互动性;再如中央电视台2012年电视观众调查显示,当重大事件发生时,49.57%的电视观众因为网络信息传播的"方便快捷"而将之作为深入了解重大事件的媒体,比电视高出15.56个百分点,而在内容的权威性上,13.8%的观众认可电视媒体,比网络高出8个百分点(表1)。可见,在多元化的媒介环境中,受众通过长期的媒体实践对于特定媒体的核心功能或核心属性形成了个性化认知或无意识共识,在其媒介使用图谱中,媒体分工或分立或重合,但在整体上都不影响受众将之娴熟地运用于信息整合过程中。

表1 通过电视、互联网深入了解重大事件原因的观众选择比例(%)

数据来源:中央电视台2012年全国电视观众抽样调查

数据来源:中央电视台2012年全国电视观众抽样调查

在受众的媒介使用图谱中,媒介使用的融合同时带来了媒介使用习惯多形式的融合。媒介行为虽然具有强烈的个人性,但作为存在于一定社会背景下的大众传播与社会性交往工具,媒介使用藉由受众长期的社会实践,会在一个时期内沉淀为广泛且相对稳定的共享认知和行为习惯,如收看中央电视台新闻联播了解中央的声音,春节守岁时收看电视台的春晚节目等,这些媒介行为都具有特定而深刻的社会文化烙印。

受众在特定时期及特定媒介平台上发展起来的媒介使用惯习并非孤立于彼此,它们之间在不同方向上对彼此发生着影响。对于某种新媒介的采纳应用会在怎样的范围与程度上改变受众使用"老"媒介的习惯,对于那些既是电视观众也是网络视频用户者的有限观察显示,虽然存在一定的影响,但网络视频个性化的收看方式并未完全改变他们收看电视的方式。中央电视台2012年电视观众调查表明,在家里看电视时,29.13%的电视观众会"陪家人一起收看,增加沟通",而电视-网络视频融合受众中,只有25.71%会与家人一起看电视,"无聊、打发时间"是这两类受众在电视终端上收看节目的普遍状态,认同比例均为60%左右。

通过对受众电视行为习惯及网络视频行为习惯的研究与比较,可以大致梳理出这两种行为习惯之间存在的流动与互补关系。

当媒介提供的服务与功能具有相似性时,媒介习惯在跨媒体之间的流动成为可能,也就是说,在传统媒体平台上所养成的使用习惯会随着受众的融合性使用而成为另一种媒介的使用习惯。从媒介使用文化的角度看,电视收看的家庭性被认为是电视媒体成就的文化特点之一,而个人性则是自新媒体如网络视频兴起之初被公认的传播特点,但越来越多的研究表明,随着相关技术的发展,通过机顶盒或电脑、电视连接线,越来越多的用户选择通过电视机终端收看网络视频,网络视频的电视化、家庭化收看正日益成为与个人化收看同样重要的收看方式。

电视媒体内容的收看习惯对网络视频收看的影响体现在诸多方面。在节目来源上,电视台内容成为电视-网络视频融合受众经常收看的内容来源, 2012年全国电视观众调查显示,53%左右的电视-网络视频融合受众在网上收看中央电视台和地方电视台的电视节目,而收看网站或影视公司制作节目的仅为20%;在电视媒体使用中所形成的行为习惯的流动,出现在各个年龄层,而年龄越大者越倾向于在网络平台上延续电视收视习惯。

在节目选择上,电视媒体播出内容对于网络平台上的收看选择也影响明显,超过三成的电视-网络视频融合受众在网络平台上收看"在电视平台上喜欢的电视节目",而人际沟通作为大众传媒效果实现的重要环节,"朋友/网友推荐"影响了三成电视-网络视频融合受众在网络视频上的内容选择。在媒介内容上,电视剧与娱乐节目是电视收看的主流内容,也是网络视频的热点内容。2012年12月28日浙江等四家卫视与优酷土豆双平台同时播出2013年开年大戏《楚汉传奇》,15天播出中,该剧在优酷平台的播放量以超过千万次居首位,而同期卫视热播的另一部电视剧《天真遇到现实》则在优酷电视剧播放量中排第三位。

当不同媒介的服务或传播特点体现出较大的差异性时,互补性媒介使用会成为融合性受众的行为特点,这体现在信息内容的选择、整合的多个方面。针对传统电视线性的单向传播,网络视频互动性、参与性等技术特点成为影响融合受众媒介选择及行为特征的重要因素。融合受众倾向于在互联网上收看电视节目的各种原因中,广告少、收看自主性大、灵活性高居于前位(表2),网络视频相对于电视媒体噪音干扰多、强制性收看的传播环境,为融合受众在媒介间的自主选择提供了更具优势的选项,而这种选项在电视媒体平台上的实现则不仅有赖于技术革新,还有赖于运营机制的调整。

表2 网上收看电视节目原因的观众选择比例(%)

数据来源:中央电视台2012年全国电视观众抽样调查

数据来源:中央电视台2012年全国电视观众抽样调查

电视媒体根深叶茂,从电视使用出发解读媒体及受众变迁是大多数情况下的固定路线。当电视传播技术向互联网看齐而拥有了数字互动媒体的某些功能与服务后,按照习惯流动的逻辑,网络视频的收看习惯也会向电视流动,而电视也可能因为某种革新而具有相对于网络视频的互补性;因为,在这种语境下,从绑定于互动媒介的行为习惯的养成时序上看,网络视频收看习惯是老的,而电视媒体使用行为却是新的。

受众的身份融合与媒介习惯融合,实质上是围绕受众分化的老话题展开的另一个角度探讨。在大的社会文化背景下,将受众置于多媒介竞争中的顶层,追踪其行为模式及其背后的媒介文化变迁,当冀望于电视媒体更具想象力的发展创新时,关于网台联动、网动融合等主流策略也自然进入到这个体系中,从这个视角或许可以重新发现电视媒体发展的突破点与创新点。![]()

All rights reserved © 2011-2023 CSM Media Research 京ICP备05047992号-5

京公网安备 11010502035133号 法律声明诚聘英才联系我们隐私保护