民以食为天,与饮食相关的节目虽然在电视节目播出中不占据主体地位,但也是其中不可或缺的一部分。以美食为载体,以服务为主要表现形式,从饮食文化、实用信息、生活情趣和健康安全等多角度入手,饮食节目正以不同的形态走俏收视市场。与时俱进的新变化、新形势,让电视饮食节目的竞争力和形态有所变化。本文基于2012年1-10月CSM媒介研究所有调查城市的收视调查数据,结合4Cs 演变的兴趣营销理论,对2012年晚间时段各级频道进入常态播出的以提供与饮食相关信息为主要内容,以及以烹饪过程为主要线索,包括烹饪比赛类型的新节目 进行收视分析,以期在明晰电视收视市场内外环境的前提下,了解如何在兴趣营销理念的引导下完成节目的收视进化。

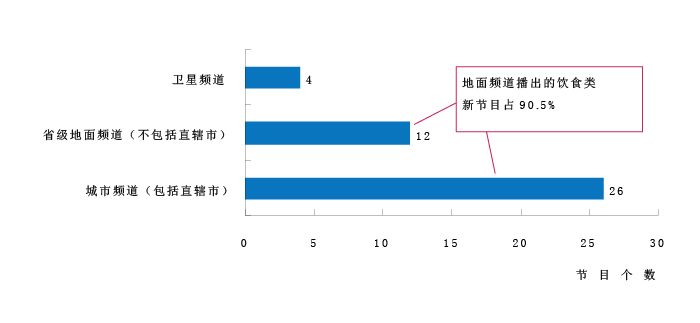

截至2012年10月底,所有调查城市中共有42个饮食新节目开播 ,节目播出总时长近9000小时。包括省级地面频道和城市台在内的地面频道播出的饮食类新节目占2012年1-10月饮食新节目总数的九成以上,而包括中央级频道和省卫视在内的上星频道则播出不到10%的新节目(图1)。卫星频道的制作力量远胜于地面频道,但饮食新节目播出量却远远小于地面频道,这与卫星频道长期以来将主要注意力放在电视剧上有很大关系。

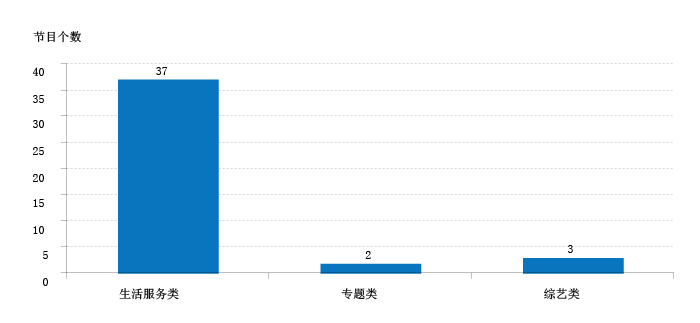

但是这些饮食新节目存在与目前电视节目相似的问题,节目同质化现象相当普遍。按照节目监测分类,这些新节目以生活服务类节目为主,即以提供与饮食相关信息为主要内容的节目,包括烹饪比赛类型的节目为主,该类节目占饮食新节目总数的88%(图2),如山东电视影视频道播出的《家有大厨》、北京电视台生活频道播出的《美食地图》和长春电视台新知频道播出的《透明厨房》等都属于这种类型。

图1 2012年1-10月饮食新节目在各级频道的播出数量(31城市)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

图2 2012年1-10月饮食新节目的类型分布(31城市)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

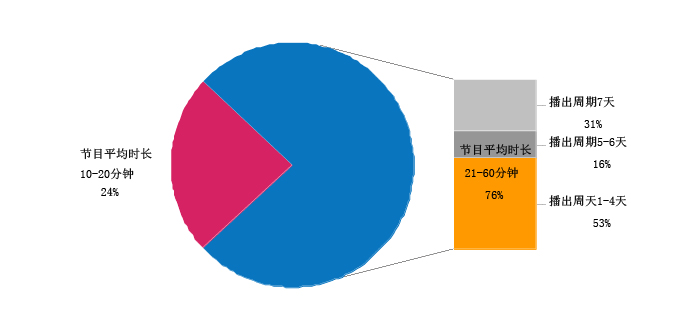

2012年开播的饮食新节目以21-60分钟平均时长为主,且日播和周播节目的个数相差不大。这些饮食新节目的平均播出时长都不超过1个小时,与晚间电视剧超过2个小时的黄金时段资源不可同日而语。其中,32个新节目的平均时长介于21-60分钟之间,占所有饮食新节目的七成以上。其中一周播出5天及以上的节目共占47%,一周播出4天及以下的节目有17个,占53%(图3)。

图3 2012年1-10月饮食新节目播出时长和周期(31城市)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

因此,尽管播出频道的类别和播出周期不尽相同,但同样都是以饮食为主要内容的节目,节目平均播出时长和播出时段较为接近,这势必会在相似收视环境下因节目的无差异定位,造成节目主要收视观众的激烈争夺。由于仅凭节目自身定位尚不足以直接带动收视,特别是多个饮食节目内在质量和形式并无明显差异,差异化在饮食新节目中的体现仅仅是一个概念的炒作,节目定位直接影响观众收视的可能性几乎不存在。

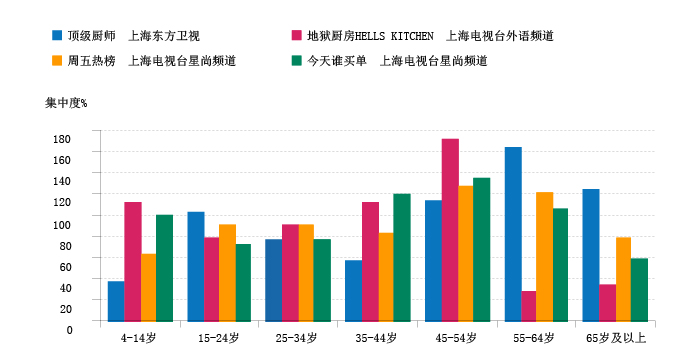

基于这种播出现状,许多在电视节目中可借鉴的市场营销学说在国内节目收视市场实战中"高处不胜寒"。此外,这些理论的实践还受到节目制作资金、制作执行等方方面面的条件制约,特别是制作资金问题就让很多市级频道无法按照专家的理论去实践,因为节目具有的差异性优势是需要节目制作者去告诉观众的,不能"酒香不怕巷子深"。而这个宣传的过程是需要付出不菲代价的,如频道黄金时段的宣传和黄金栏目的附带宣传等等。以2012年7月上海东方卫视开播的《顶级厨师》为例,节目在播出前就此差异与优势做了一系列相关的市场推广,不止在晚间黄金剧场时段频繁播出节目预告,还在频道主要自办的热播栏目《今晚80后说相声》中兼带宣传,甚至在前期2012年6月由上海电视台外语频道先行推出《地狱厨房HELLS KITCHEN》原版节目提前试水。节目在宣传时突出强调其做菜的过程和"真人秀"的冲突形式,而这种差异宣传在观众中带来的效果是显而易见的,《顶级厨师》的重度观众特征相比同一市场的其他饮食类节目更明显。

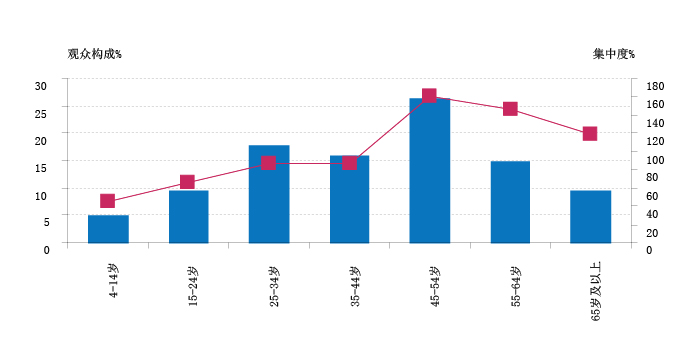

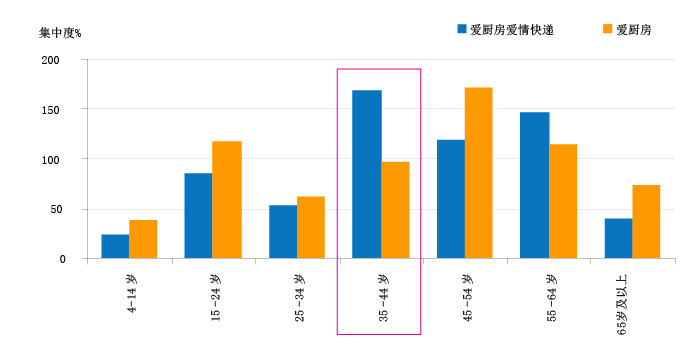

具体来看,《顶级厨师》一方面相较于其他饮食类节目的美食"勾引",并没有强调选手做出的菜肴多么令人垂涎欲滴,反而是大胆展示出选手制作菜肴时的低级错误,于是不少美食烹饪爱好者就能用眼睛去感同身受,而非"口欲"。这种"过程"的感同身受,与上海电视台星尚频道《周五热榜》这类介绍本地名店美食的饮食节目以"结果"为欣赏定位不同,这有助于区分出15-24岁美食烹饪爱好者与25-44岁口欲爱好者之间的差异。另一方面,《顶级厨师》的选手之间充满矛盾冲撞,但与选手冲突更激烈的原版《地狱厨房HELLS KITCHEN》更受4-14岁和35-54岁年轻化观众喜欢不同,《顶级厨师》的重度观众群年龄更偏上一些,以15-24岁和45岁及以上观众为主,其中尤以55-64岁观众更为突出。这主要是由于节目在本土化改良后,冲突稍缓,更符合我国国情(图4)。

图4 2012年上海几档饮食新节目不同年龄组观众集中度(上海,17:00-24:00)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

对于绝大多数饮食节目来说,要想通过节目定位解决终端收视问题,那是十分困难和不具备现实意义的。笔者不是否定其他专家学者的理论在营销过程中的作用,而是主张许多市场理论的运用具有局限性。一方面它只解决收视过程中的某一阶段问题,另一方面则是受资金的限制使许多节目制作者运用不起。那么无论是节目的定位还是收视市场的推广,也无论是吸引观众的关注还是促成实现最终收视,由4Cs引发的"兴趣营销"理论都是极具实用价值的。

心理学家们认为"人的兴趣具有倾向性、广泛性、持久性、效果性等特征"。兴趣的倾向性,即对什么发生兴趣。这对各个人是不同的,表现出个别差异。培养持久的兴趣是饮食类节目成长和发展的必要条件;兴趣的效果性,即兴趣的力量。若兴趣能够成为推动节目收视的动力,其效果就是积极的。兴趣又以需求为基础,包括了精神需求和物质需求。这反映出观众精神需求的多样性,而物质的需求相对更容易理解,那就是人们对物质占有实际需要和欲望。反映在电视市场的精神需求是多样性的,不同的观众有不同的收视需求,甚至包括一些隐性的精神需求,如一些观众"看笑话"、"看热闹"的娱乐心理。观众基于精神和物质的需求,就对节目中的事物产生相应关注,但由于电视市场中同类饮食节目的同质化现象使观众的关注点变得分散零乱,因此,新节目能否吸引观众关注?能否促使收视和广告的双赢?那就看节目是否能激发观众的兴趣。

笔者认为,从营销理论上来看,由于兴趣具有关联性和偶然性的特征,即观众对有需求的事物更为关注,更容易产生兴趣,这部分观众成为节目的既有观众群。同时,兴趣也隐藏在偶然之间,即观众不是基于迫切需求,而是在特殊环境或特殊气氛下而发生收看行为,具有这种兴趣的观众则是节目的潜在观众群。不论是既有观众群,还是潜在观众群,收视数据反映的都是观众力求认识欣赏美食,从事与之相关的"寻觅"和"制作"活动的意识倾向,这是基于精神需求和物质需求的"兴趣",有选择的、积极的情绪反应。由于4Cs营销理论注重以消费者需求为导向,因此找准何为饮食新节目的主要观众群,才能概括总结这类观众群的收视特征和需求,进而以此为导向研发改进节目内容和形式。

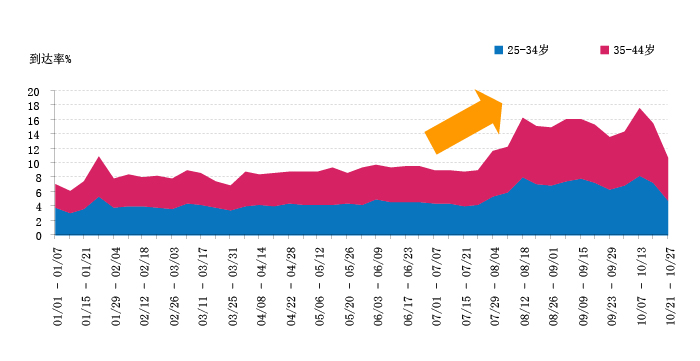

目前,25-64岁观众在饮食新节目收视观众群中占75.6%,是其收视主体,但相比之下45岁及以上的观众才是饮食新节目的重度观众,他们对饮食新节目收视倾向超过四岁及以上所有人的平均水平。在45岁及以上中老年成熟观众中,年龄在45-54岁之间的观众收视倾向性更强,且他们所占比例也是各年龄段观众中最高的,达到26.6%,因此可以说45-54岁观众是饮食新节目当之无愧的"既有观众"(图5)。与目前年龄在45岁及以上的既有观众群相比,年龄在25-44岁之间的观众自2012年7月以来,对饮食类新节目的收看时长逐周递增,那么25-44岁观众就可以被看作该类节目的潜在观众(图6)。

图5 2012年1-10月饮食新节目观众特征(所有调查城市)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

图6 2012年1-10月饮食新节目25-44岁观众规模分周走势(所有调查城市)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

再次重温在市场营销中"兴趣营销"的概念,简言之就是节目在营销过程中,围绕消费者的精神与物质需求,寻求消费者的兴趣所在,通过节目的针对性行为激发消费者的兴趣而进行的活动。上文已经找到目前饮食类新节目的既有和潜在观众群,那么根据这种观众兴趣定位,未来饮食类新节目的有效制播过程需要吸引既有观众群和潜在观众群的注意力,以及促成有效收视两个步骤。前者是把主要观众吸引到频道的节目中,后者促成已经到达的主要观众产生有效的收视行为。

第一个环节,需要通过认清既有观众群和想要得到的潜在观众群的收视习惯,将节目以他们各自喜闻乐见的形式在合适的频道、合适的时段,以合适的形式进行播出。在节目定位过程中,特别突出的差异化特征能够引起观众的关注,但观众不是对所有从未见过和与众不同的事物都感兴趣,这些新生事物必须是与自己的精神或物质需求有关的,观众才会去关注它的存在与变化。因此,节目定位既要做到差异特别突出,还得考虑到节目的定位观众群是否对节目现有内容和形式感兴趣,否则差异的优势与在终端收视中的作用就难以得到体现。在节目制播的实践中,许多节目都认为自己的内容好,而且有包括差异化在内的多方面竞争优势,可收视就是不能达到预期。这就像在家具市场中有的家居用品喜欢标榜"厨房艺术大师"、"卧室艺术大师"、"阳台艺术大师"等等,以此定位自己的产品是中高端市场的产品,但消费者不能凭此直接产生自己与产品之间的利益关系的印象,就算消费者到了门店去参观,这个"大师"和其他不称"大师"的同类产品并无实质性的区别,兴趣从何而来呢?这种错误的定位在电视市场中也有很多,因为不能把观众的需求直接相联系起来,既有观众的兴趣难以保证,潜在观众群的兴趣就更难以被激发了。

在节目品牌的建立和推广过程中,需要通过预告和试播等多种方式宣传激发观众的兴趣,这便需要节目制作者一开始就明确自己希望得到哪部分观众群的认可,这样就得考虑该类群体的实际情况,对他们进行性别、年龄、文化程度、职业等方面的细分,研究特定群体的需求根据、需求目的,最大程度满足特定群体的需求。当这些前期调查结束后,节目在试播阶段的观众结构变化,以及与节目制作者原本设计的观众结构之间的差别,可以为制作方提供更精确、更符合收视市场环境的数据,节目制作者也就可以从中发现到底是哪部分观众在实际收看,哪部分观众有可能收看,从而通过对节目内容和形式的调整接近自己节目原本的预期定位。

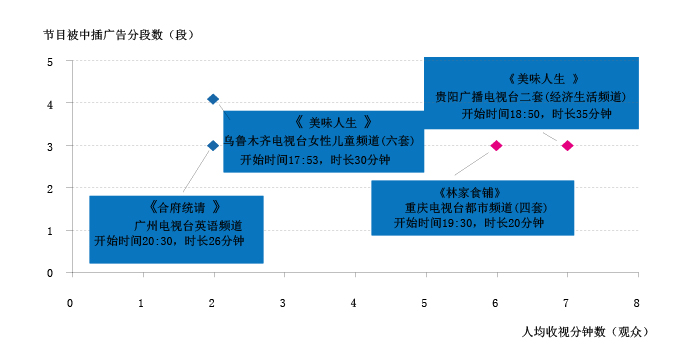

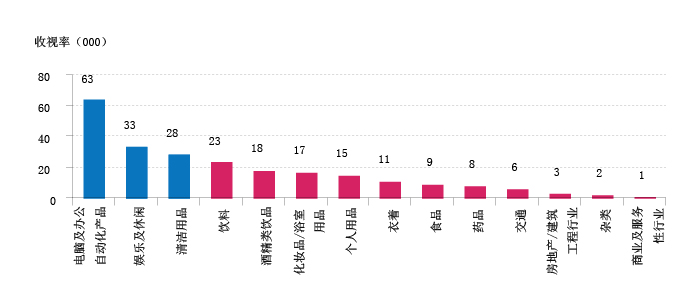

比如,目前饮食类新节目最主要的既有人群是45-54岁观众,他们正处于事业和生活均相对稳定的阶段,没有很强的物质占有需求,因此对于这部分成熟观众而言,不以物质占有为最终目的的生活和情感等方面的满足是他们希望在饮食新节目收视中得到的,这种精神需求表现为节目对其"一家之主"身份的尊重、对他们生活习惯的认可,以及以他们这个年龄段的人口属性为背景对某种社会行为的倡导等等。换言之,受中国传统文化影响的他们希望能在合适的休息时段收看节目形式不是过于花哨的,偏"沉稳型"的饮食节目,而且节目附带的广告段不能过多,这部分观众厌恶过于频繁的收视中断,他们更喜欢收看连起来的节目。以2012年9月相近时段和相近节目时长的4个饮食新节目为例,广州电视台英语频道播出的《合府统请》、重庆电视台都市频道(四套)播出的《林家食铺》和贵阳广播电视台二套(经济生活频道)播出的《美味人生》在节目播出期间普遍插入2条广告,而乌鲁木齐电视台女性儿童频道(六套)播出的《美味人生》则有3条中插广告,节目被分为4段播出,可以发现节目段数越少,45-54岁观众人均收视量越大,观众对节目相对更为忠实(图7)。另外,就算节目不得不被广告打断,年龄在45-54岁之间的观众更愿意收看那些他们感兴趣且能具有"购买权"的电脑等办公用品广告,并且这些已经有一定经济基础的家庭主力对娱乐休闲和清洁用品广告也较关注(图8)。

图7 2012年9月四档相似饮食类新节目段数与每观众收视时长分布(45-54岁)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

图8 2012年9月饮食类新节目中插广告品类45-54岁观众收视千人

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

如果节目制作者原本预期就是这部分观众,那么完全可以按照原有的编排走下去。如果制作者发现实际希望得到的是年龄在35-44岁之间的成熟观众,那么就要需要思考为什么节目没有吸引到这部分人群。前文提及的节目同质性问题或许是主要原因,由于节目不具备适合35-44岁观众收视兴趣和习惯的相应特色,他们难以从大量同质节目中发现节目差异所在,所以需要借鉴相近收视市场环境下以此年龄段观众群为主要既有观众的节目内容和形式,以便节目在日后推广时使用能引35-44岁观众"上钩"的差异化"诱饵"。湖南电视台娱乐频道10月1日正式将之前老节目《爱厨房》升级改版为《爱厨房爱情快递》,节目中一位嘉宾搭配四位候选,通过制作一日三餐增加多次选择机会,从室内到室外,全景记录寻爱过程。与之前纯做菜类的节目形式相比,《爱厨房爱情快递》融入了时下相亲节目的元素,成功得到35-44岁观众更多的关注(图9)。

图9 2012年《爱厨房爱情快递》与《爱厨房》不同年龄组观众集中度比较

(长沙,湖南电视台娱乐频道,17:00-24:00) 数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

第二个环节,当节目已经吸引了一定的观众群时,需要开始考虑如何才能保持这部分观众日后的持续有效收视。收视市场中,许多新节目在维持收视上也存在缺陷,宣传推广或偶发收视会为新节目带来不少观众,但是观众的忠实度并不能持续增加。那么,如何才能维持,甚至提升观众忠实度呢?答案还是"兴趣"二字。这个环节中观众的兴趣是物质利益和精神利益的综合需求,也就是说既要有节目的差异吸引客户,又要有让特定观众群方便收看的收视条件(如频道的覆盖、节目播出的时段等),还有让观众形成收视习惯的保障(如节目的内容主题一致,节目的播出周期及时段固定等),只有多种条件具备,才能促进观众的收视积极性提高。其中节目突出的差异化特征重要作用前文已有所提及,这里着重指出形成固定收视习惯的重要作用。

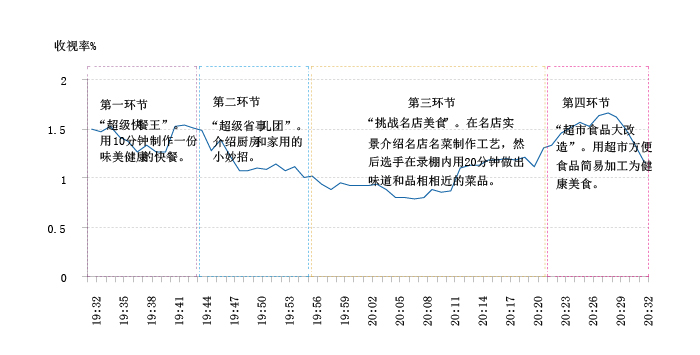

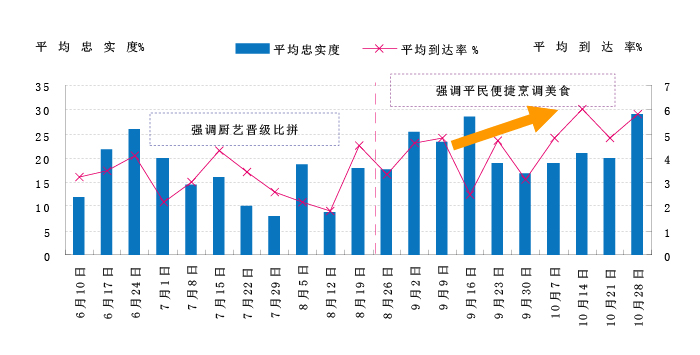

电视屏幕上的饮食节目存在硬伤,这就是没有办法让观众实际同时品尝菜品,饮食中最主要的品尝特色缺失。为了弥补这个问题,节目在激发兴趣之后,持续激发观众兴趣的载体,可以是找到美食店后品尝的反馈,也可以是如何在家制作,让观众通过亲眼目睹普通食物结合操作易学的烹饪步骤最终完成华丽变身,这样简单易学的"草根"特质,将会促使观众在节目后进行实际操作,不论最后菜品完成度如何,从一定程度上可以增进观众对节目表现的信任度,从而培养观众对节目忠实度。如北京电视台生活频道6月开播的《幸福厨房》,开播初期节目"技高一筹"、"美食扑克"和"神秘嘉宾"三个环节主要关注点都在选手晋级比拼,8月5日起节目内容微调为"技高一筹"、"幸福考验"和"美食扑克",但是节目重点仍为草根选手的厨艺比拼。9月2日开始将节目调整为"超级快餐王"、"超级省事儿"、"挑战名店美食"和"超市食品大改造"四个环节,节目重点逐渐落在普通人如何在家里的厨房做出美食,10月28日为了更加贴合工薪族早上上班忙乱的生活,将"超级快餐王"调整为"超级早餐王",节目定位更趋于平民化。10月以来节目中"超市食品大改造"的环节,需要选手用10分钟的时间利用超市可以购买的方便食品和家庭日常调味剂,最后做出色香味俱全的健康美食。这种简单改造诸如方便面、熟牛肉、熟羊杂等方便食品的新厨艺,可以满足观众吃饭和制作的双重兴趣,观众在该时段的收视水平有所冲高(图10)。《幸福厨房》9月改版以来,由于节目内容贴合观众实际生活,观众对节目的忠实度较之前强调厨艺比拼的阶段有明显提升,观众规模也有所扩大(图11)。

图10 2012年10月《幸福厨房》播出时段分钟收视走势

(北京,北京电视台生活频道,19:32-20:32,周日)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

图11 2012年《幸福厨房》播出时段观众规模和观众忠实度走势

(北京,北京电视台生活频道,19:32-20:32,周日)

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

当前许多实体节目全面调整市场营销战略,从关注以市场为导向的4Ps转变到注重需求的4Cs,本文以饮食新节目为例,浅谈了该"兴趣"理论在电视收视市场中的同样适用,但这种理论在电视收视市场中使用时,仍需要注意以下问题:

1. 兴趣营销理论是以观众需求为导向,而现行市场经济要求的是以市场竞争为导向。二者的本质区别是:前者看到的是新的观众需求;后者不仅看到了需求,还更多地关注竞争对手,冷静分析自身在竞争中的优、劣势并采取相应的策略,以求在竞争中寻发展。

2.兴趣营销理论虽然可以融入节目编排行为中,但节目实际操作会有困难。不同平台的节目存在制播差距问题,节目不能形成独特的个性和特色,不能形成制播优势,难以保证节目观众的稳定性、积累性和发展性。

3. 兴趣营销理论没有提及该如何评价观众需求是否合理,观众需求和节目制作之间难以平衡。观众总是希望看到内容精彩、实用性强的节目。若只看到满足观众需求的一面,节目制作者必然付出更大的成本,久而久之,会影响节目的发展。

4.兴趣营销理论总体上虽是4Ps的转化和发展,但适应观众需求较为被动。根据节目收视市场的发展,需要从更高的互动层次以更有效的方式在节目与观众之间建立起有别于传统的新型的主动性关系。

结语

人们的生活水平日益提升,需求个性化愈加明显,按需制作已然成为电视节目制作的一条基本思路。不难发现,只有与时代生活同步、对生活观察细致入微、时时刻刻全方位为观众服务,才能让观众在纷繁的娱乐选择中停下脚步。不仅饮食类新节目,各类电视节目都应遵循以观众需求为中心的指导思路,在仔细考虑兴趣营销理论不足的情况下,争得观众赢得市场,完成自身进化。![]()

All rights reserved © 2011-2023 CSM Media Research 京ICP备05047992号-5

京公网安备 11010502035133号 法律声明诚聘英才联系我们隐私保护