"获知信息"是观众收看电视节目的主要目的之一,因此,当各种新媒体形式开始挑战电视"第一媒体"地位的时候,电视新闻节目首先被波及。互联网和手机等媒体平台在给受众带来海量信息的同时,也改变了人们的媒体消费习惯,在2011年里炙手可热的"微博"就证明了这一点。

在新的传播环境下,尽管受众有了更多选择,电视在相当长的时间内仍然会是主流新闻传播手段。纽曼(Neuman,1991)在《大众受众的未来》一书中曾指出,当新的信息和传播技术推动传播活动向着更加多样化和更强的参与性发展时,会遇到另外两股巨大的抵制力量。其中一股被称为"媒介使用的社会心理",被表述为"根深蒂固的、消极的、心不在焉的媒介使用习惯",在这种习惯的支配下,"看电视"描述的是人们的日常生活形态,而不是"观看电视节目"这种特定的行为。另一股力量则是大众传播工业,规模经济将传播推向追求"具有巨大受众基数、单向的大众传播"道路1,而不是促进小众传播和双向传播的发展。

1: 丹尼斯?麦奎尔:《受众分析》,中国人民大学出版社,2006年版。

我们一方面肯定了电视新闻节目仍然是中国公众最主要新闻来源,而另一方面,各类新媒体拓展了受众获取新闻的渠道,对传统电视新闻节目形成了一定的冲击。在此情况下,电视新闻节目也进行了相应的调整,电视新闻的选题更接近"民生",节目形式也更加灵活,力求吸引更多关注。为了进一步了解我国电视新闻节目的收播概况,本文根据CSM媒介研究2011年以及之前相关年份所有调查城市的收视调查数据,对新闻节目的播出和收视情况进行分析,探究观众的新闻节目收视习惯。

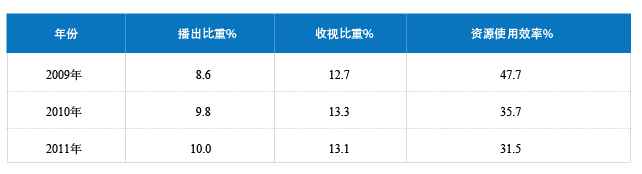

根据CSM媒介研究对观众电视收视习惯的长期跟踪,所有调查城市观众平均每天收看电视的时间约为3小时左右,且这一收视时间在近几年呈逐年下降的趋势。具体到新闻节目的收视,2011年观众每天收看新闻类节目的时长约为21分钟,占所有节目收看时长的13.1%。从播出情况来看,新闻节目播出比重由2009年的8.6%升至2010年的9.8%,2011年进一步增加至10%。新闻节目播出比重的大幅提高直接导致2011年新闻节目的资源使用效率与前两年相比有所降低,仅为31.5%(表1)。但与其他类型节目相比,新闻节目的资源使用效率仅次于综艺节目,仍属于观众需求旺盛的节目类型。

数据来源:CSM媒介研究

各地电视节目内容千差万别,观众收看电视节目的习惯也存在地域差异,加之对新闻节目的关注程度不同,因此不同城市观众新闻节目的收视比重不尽相同。2011年晚间17:00-24:00时段,昆明、合肥观众新闻节目的收视时长占当地所有节目收视时长的比重最高,达到17.8%,南京、广州和西宁3个城市观众新闻节目的收视比重也在16%以上。杭州、银川、长沙、乌鲁木齐、哈尔滨、贵阳6个城市新闻节目收视比重在15%以上(图1)。

数据来源:CSM媒介研究

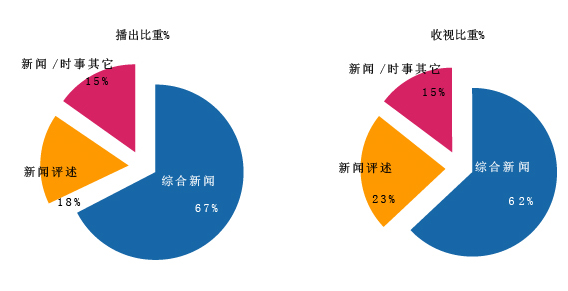

2011年,传统播报类综合新闻节目是播出时间最长的新闻节目,占所有新闻节目播出总时长的56%,其次是其他新闻/时事节目,播出比重占35%,新闻评述节目的播出比重不足10%。而从收视情况来看,播出时间不足一成的新闻评述类节目占据了17%的收视比重,是资源利用效率最高的新闻节目类型,综合新闻和其他新闻/时事节目各占了60%和23%的收视比重(图2)。

数据来源:CSM媒介研究

传统播报类综合新闻节目在短时间内集中报道最新发生的事情,目的是向观众提供新闻更新,一般只起到告知作用。新闻评述类节目则有很大不同,一般由业内资深人士担任主播,针对某个新闻现象或者新闻事件进行深度分析,与最近发生的相关事件相结合,对前因后果进行梳理,通常需要透过现象看本质,达到举一反三的目的。大到国家政策,小到鸡毛蒜皮,新闻评述类节目的重点不在普及"新闻",而在于由此引发的"评论"。

自从微博走红后,电视新闻节目很少能够抢到真正的"第一现场",许多当事人主动承担了"新闻播报员"的工作。微博的传播速度之快和新闻来源之广让新闻工作者望尘莫及,但同时存在的报道质量良莠不齐也充分暴露了"自媒体"的"短板"——新闻素质的缺乏。因此很多观众即使在通过微博等"自媒体"知晓了新闻事件之后仍然需要通过其他途径自行补充相关信息,包括通过电视新闻节目了解该事件的官方表述以及通过新闻评述类节目来加深对新闻事件的理解。目前的"自媒体"对新闻事件进行深度解读的能力还有待提高,由此推测,观众将会在相当长的一段时间内继续保持对新闻评述类节目的高关注度。

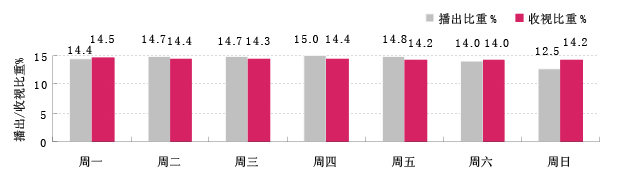

进一步的研究发现,新闻节目的播出在一周七天里并不均衡,但收视保持基本稳定。与周一至周六这六天相比,周日新闻节目播出时间最少,仅占所有节目的12.5%。新闻节目在周六的播出比重为14%,也相对较低,其余工作日各天播出量均在14.4-15.0%之间。周日的收视时间并没有因为播出量少而降低,在一周七天中,收视比重最低的是周六,为总量的14%,收视最高的是周一,为14.5%(图3)。

数据来源:CSM媒介研究

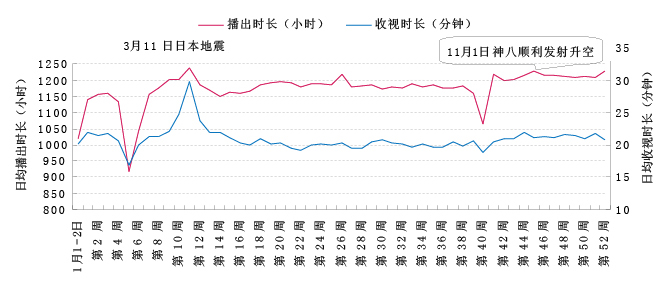

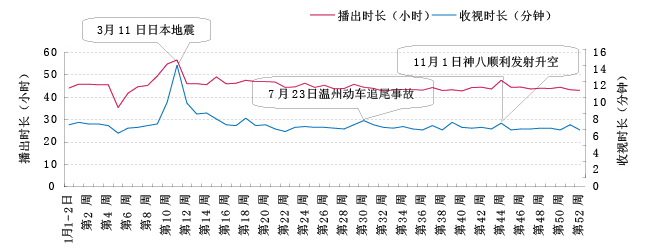

新闻节目的关注重点是"新闻",因此全年播出和收视走势受季节因素影响较小。一般新闻节目有固定的播出时间,全年播出数量分布比较平均,遇有重大新闻事件发生时,媒体会加大新闻节目的播出数量,这会在一定程度上提高新闻节目的收视,同时,公众对该事件的关注程度也经由收视时间反映出来。此外,在元旦、春节和国庆节等假期,部分电视台为了庆祝节日而安排特殊的节目,减少新闻节目播出量,因此在这几个节日期间新闻节目的收视量也有所降低。2011年全国新闻节目收视走势基本上符合这一规律。

2011年3月11日(第10周)日本近海发生强烈地震,引发的海啸又造成了核电站事故。很多电视频道在这种情况下调整原有播出计划,加大了新闻播出力度,抓紧制作相关特别节目,增加了新闻播出时间。之后的第11周也因此成为全年新闻节目播出量和收视量最高的一周,当周日平均播出新闻节目1238小时,比全年平均水平高5%,当周新闻节目日收视时长达到29.8分钟,比全年平均水平高43%。

11月1日(第44周)神州八号无人飞船顺利发射升空,之后与天宫一号进行空间交会对接,17日返回舱返回地面,在此期间电视媒体专门制作播出了特别节目,向观众介绍我国这一重大科技突破。第44周观众平均收看新闻节目时间为21.9分钟,形成日本地震后第二个收视高峰(图4)。

数据来源:CSM媒介研究

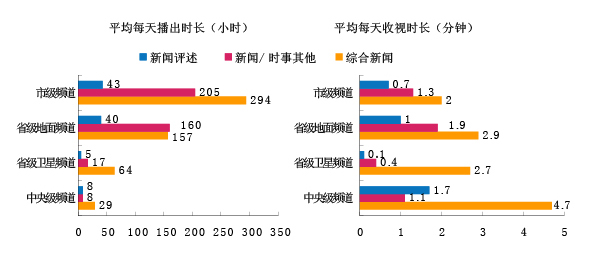

与其他各类电视节目类似,受频道资源限制,中央级频道新闻节目的播出份额并不大,不足新闻节目整体播出量的4%,但是仍然获得了36%的收视份额,这主要得益于中央级频道占有的资源优势和覆盖优势。省级卫星频道的新闻节目占整体播出量的7%,收视份额为15%,频道覆盖面较广应该也起到了一定的作用。省级和市级地面频道数量众多,新闻节目播出时间相对较长,其中省级地面频道占新闻节目播出总量的1/3左右,市级频道播出新闻节目的时长更是接近播出总量的一半。尽管每个频道各自覆盖的范围相对较小,但新闻内容更容易贴近当地百姓生活,因此也获得了相当数量的收视,接近全部新闻节目收视时间的50%(图5)。

数据来源:CSM媒介研究

由于覆盖率的原因,不同级别频道观众规模的差异表现得比较明显,这使得频道级别在相当大的程度上限制了节目的影响力。但对目前在节目选题上强调"三贴近",努力"接地气"的新闻节目而言,只能在一定范围内传播并不一定是个弊端。

中央级频道的新闻节目面向全国观众,除了即时、准确地报道国际新闻、国家大事,中央级频道还需要传达国家基本政策,保证社会舆论导向。因此,对新闻的报道不能停留在"浅表",以《新闻联播》为代表的播报类综合新闻节目固然重要,以《焦点访谈》为代表的新闻评述类节目也较受观众更青睐。

省级卫星频道在各类新闻节目中表现比较均衡,尽管拥有全国覆盖能力,但受限制于每省只能有一个上星频道,在有限的频道资源中新闻节目毕竟只能占用一部分,权衡之下收视和播出情况都表现得中规中矩。

省级和市级地面频道相对频道资源比较丰富,有足够多的播出时间可以对当地新闻进行深度挖掘,不同于中央级频道的深度评论,地面频道可以深入寻常百姓家,有针对性地关心当地民生,因此其他新闻/时事节目在地面频道大量播出。真正贴近群众生活的节目也同样得到了观众的认可,各地均有这样的典型案例,如山东电视齐鲁频道的《拉呱》、江苏电视台城市频道的《零距离》、浙江电视台民生频道的《1818黄金眼民生版》、佛山电视新闻综合频道的《小强热线》、苏州电视台新闻综合频道的《施斌聊斋》、昆明电视台春城频道的《新闻从新说》等,均在当地市场获得不俗的收视表现。就单个观众而言,能够收看到的地面频道数量远远不及上星频道,但省级地面频道和市级地面频道其他新闻/时事节目的收视时长均超过了上星频道(图6)。

数据来源:CSM媒介研究

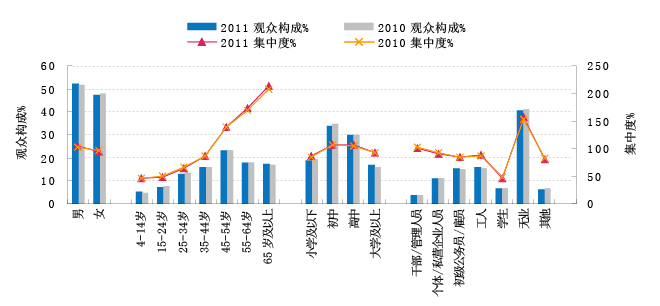

与电视的整体观众结构相比,新闻节目更受男性、高学历、职业类别为管理人员的观众群体所青睐,通常这类群体代表的是所谓的"高端受众",从传播价值上看具备成为"意见领袖"的潜质,从广告价值上看具有较强的潜在消费能力。

从另一方面来看,新闻节目的观众男性多于女性,60%左右的观众年龄在45岁以上,2/3的观众受教育程度为中学。在分类观众中,45岁以上、受教育程度为初中或高中、职业为无业的观众对新闻节目的收视倾向明显高于其他群体(图7)。因此,尽管比一般电视节目要"高端",但新闻节目的受众群体中"平民"基数较大,所占比例仍然较高。

数据来源:CSM媒介研究

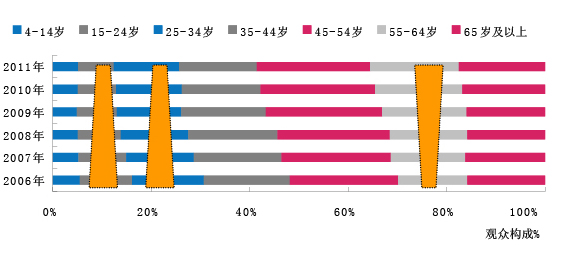

通过对近年电视新闻节目观众的追踪,我们发现新闻节目在多数分类观众中的观众结构和集中度基本保持稳定,但在年龄分类一项上发生了明显的变化。在2006年至2011年这六年间,新闻节目观众中44岁以下观众比例明显减少,其中15-34岁年龄段观众,所占比例由25.2%降至20.5%(图8)。中低年龄段新闻节目观众被分流,可能与他们选择了其他媒体方式有关。之前互联网的普及就将部分观众从电视屏幕转移到了电脑显示器前,2011年移动终端在技术上有了进一步飞跃,推动了智能手机的普及。城市里的年轻人热衷于早晚在路上"织围脖",在电脑前也不间断的刷新,随时掌握世界最新动态,新闻出现在电视屏幕上时几乎都成了"旧闻"。这类受众现阶段在整体人口中所占比例仍然很低,但数量会保持不断增加,而随着他们年龄的增长,这种趋势会逐渐向更趋成熟年龄段蔓延。

数据来源:CSM媒介研究

在观众集中度中这一趋势表现得更为明显,低年龄段新闻节目观众关注度持续降低,下降最明显的15-24岁观众集中度由2006年的65.4%降至2011年的48.9%,高年龄段观众新闻节目的关注度则持续走高,上升最明显的65岁及以上观众集中度由184.1%上升至214.7%。

各类观众对不同类型新闻节目关注程度有所不同(图9):

贴近生活的其他新闻/时事节目观众性别基本保持平衡,男女观众集中度均为100%左右。讲述新闻背后的故事,内容更多涉及社会现状、政治经济发展概况及趋势的新闻评述类节目更吸引男性观众的注意力,女性观众相对关注度较低。

15-34岁的年轻人对综合新闻给予的关注度最低,35-54岁的中年人在其他新闻/时事节目观众中所占比例明显高于另外两类新闻节目,55岁以上老年人对所有的新闻节目都保持了极高的关注程度,其中综合新闻又成为"重中之重"。

受教育程度较低的观众通常在三种新闻节目中偏爱其他新闻/时事节目,受教育程度较高的观众则相对更加关注新闻评述类节目。

数据来源:CSM媒介研究

中央级频道在2011年平均每天播出新闻节目约为45小时,占所有新闻节目的3.8%。但是对中央级频道而言,这已经占到了所有播出节目时长的11.1%,播出比重仅次于专题(22.0%)和电视剧(12.2%),排在第三位。新闻节目在中央级频道的收视时长中占16.4%,排在电视剧(15.7%)和综艺(13.1%)之后,仍然是第三位。

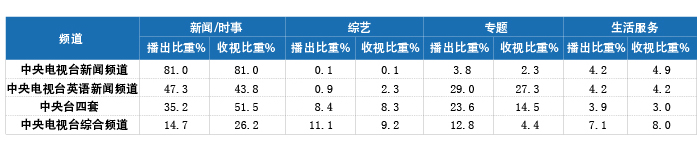

中央电视台新闻频道和中央电视台英语新闻频道都是中央级专业新闻频道,但是播出节目类型却差异明显,新闻频道的节目中有八成为新闻节目,而英语新闻频道的新闻节目只占了不到一半。中央台四套也是新闻节目播出较多的频道,占所有节目的35%,其次为中央台综合频道,全部节目中有14.7%是新闻节目。与频道播出的其他类型节目相比,中央台四套和综合频道的新闻节目更受观众青睐,分别占频道收视比重的51.5%和26.2%(表2)。

数据来源:CSM媒介研究

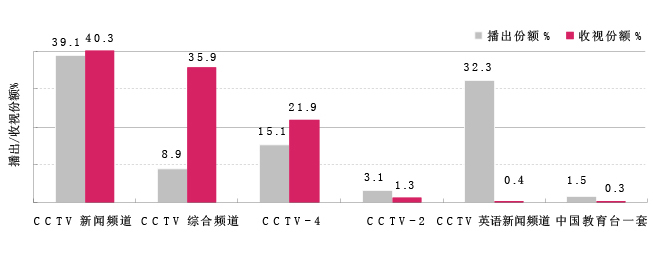

从另一个角度来看,中央级频道播出的新闻节目主要集中在新闻频道和英语新闻频道,这两个频道播出的新闻节目占所有中央级频道新闻节目播出量的2/3以上,四套和综合频道也是新闻节目播出量较大的频道,占中央级频道所有新闻节目的1/4左右。综合频道的新闻节目在中央级各频道中收视效果最好,占所有收视时间的35.9%,显然与《新闻联播》和《焦点访谈》等栏目在观众心目中的重要地位有关。其次为中央台四套,占所有收视时间的21.9%。新闻频道在中央级频道新闻节目收视中占据了40.3%的份额,但也占用了39.1%的播出时间(图10)。在新闻频道的节目中,中午12:00的《新闻30分》、晚间18:00之后连续播出的《共同关注》、《新闻联播》、《焦点访谈》和《东方时空》等栏目是频道的主要收视保障。

数据来源:CSM媒介研究

中央级频道播出的新闻节目中,2/3为综合新闻,其余1/3为新闻评述和其他新闻/时事节目平分(图11)。与本文前面提到的全国各类新闻节目收播比重对比,不难发现中央级频道其他新闻/时事节目收播比重明显低于平均值,播报类综合新闻和新闻评述类节目播出和收视比重较高。显然包罗万象的综合新闻和高屋建瓴的新闻评论比通常是家长里短的其他新闻/时事节目更能发挥国家级频道的资源优势并且显示其权威性。

数据来源:CSM媒介研究

排除2011年3月日本大地震给收视带来的巨大影响,中央级频道新闻节目的周平均收视走势基本保持平稳,春节期间的节目调整在播出时长的曲线中异常明显,但对新闻节目整体收视影响不大,全年并没有出现明显的收视下降时期。日本地震期间的特别新闻报道带来了全年收视的最高峰,针对动车事故的报道和之后关于神八顺利发射升空的系列报道也带来了播出和收视时间的小幅同步增长(图12)。

数据来源:CSM媒介研究

数据来源:CSM媒介研究

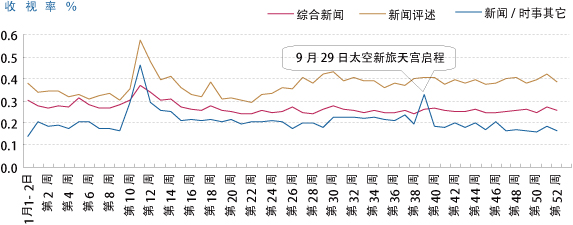

从收视率的角度来观察各类新闻节目在一年中的变化情况可以得出与上文基本一致的结论,但具体各类节目又表现出一定的差异性。

综合新闻是全年收视变化最不明显的一类节目,既没有因为长假出现明显收视下降,也没有在重大新闻事件面前收视激增,说明观众对综合新闻保持一贯的关注。

新闻评述节目在三类节目中平均收视率最高,全年收视波动也较明显。除了日本地震期间的超高收视外,新闻评述类节目在第18周也出现收视高峰,之后的几个星期则收视低迷。尽管仍然存在着小的波动,在2011年下半年,新闻评述节目的整体收视平台有所提高。

其他新闻/时事节目的收视情况则简单的多,特别节目通常都会被划归这一类,因此对新闻事件表现得比较敏感。9月29日"天宫一号"升空的特别节目就给全年收视曲线中留下了一个明显的波峰(图13)。

数据来源:CSM媒介研究

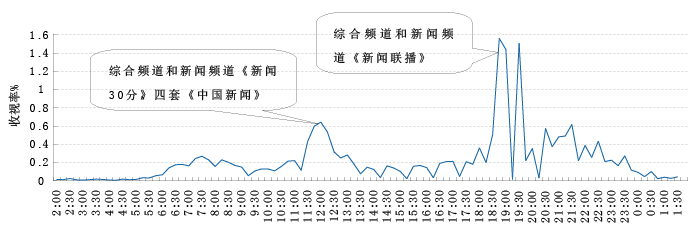

具体到中央级频道全天新闻节目收视情况,几档在综合频道和新闻频道同时播出的节目起到了关键作用:中午12:00播出的《新闻30分》、晚间19:00播出的《新闻联播》和19:40播出的《焦点访谈》奠定了全天的收视格局。在其他时段,新闻频道和四套不间断播出的各类新闻节目收视小有起伏(图14)。

数据来源:CSM媒介研究

在2011年中央级频道播出的新闻节目中,综合频道晚间19:00的《新闻联播》平均收视率为4.82%,排在第一位,之后播出的《焦点访谈》以2.63%的收视率排在第二位。综合频道午间的两档节目《新闻直播间》和《新闻30分》,以及与"天宫一号"、"神八"有关的特别节目收视也较高,可见观众对这些新闻事件的关注程度非同一般。

省级上星频道在各省的地位与中央台综合频道在国内的地位相当,具有绝对权威性。各省级上星频道除了19:00转播中央电视台《新闻联播》外,在晚间黄金时段必有一档自办的综合新闻节目,主要内容为播报当天的省内大事。各省综合新闻的关注者除了省内观众,还包括出门在外的本省人和关心这个省的外省人。2011年各省级上星频道的新闻节目占所有节目播出时间的6%,占所有节目收视时长的9%。

在省级上星频道的全年收视走势图中,日本地震和温州动车追尾事故仍然是对收视影响较大的新闻事件。除此之外,2011年7月1日中国共产党成立90周年,各卫视频道均有特别制作的新闻节目播出,形成了第26周的播出高峰(图15)。

数据来源:CSM媒介研究

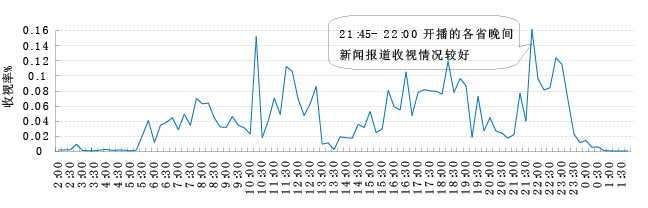

省级卫视的综合新闻节目主要编排在两个时段:18:30-19:00和19:30-20:00,但是在此类节目全天收视走势图中,这两个时段开始的新闻节目收视率不及21:45-22:00开播的各省晚间新闻报道类节目(图16)。

数据来源:CSM媒介研究

一般情况下,省级上星频道新闻节目的播出和收视都比较稳定,但国家广电总局在2011年下半年公布的《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》可能会改变现在的状态。按照《意见》中"每日6:00-24:00新闻节目不得少于2小时"的规定,至少有一半省级上星频道全天播出新闻节目时间不达标,按照"18:00-23:30必须有两档以上自办新闻类节目,每档新闻节目时间不得少于30分钟"的规定,共有13个上星卫视频道需要在该时段增加一档自办新闻节目,共有30个上星卫视频道自办新闻总时长不足60分钟。按此推算,省级上星频道每天一共需要增加约13小时的自办新闻节目。这些新增加的栏目在2012年可能将会引起晚间黄金时段收视份额的重新分布。

新闻节目是电视媒体的立身之本,在播出平台资源充足的情况下,各地面频道均安排了大量新闻节目播出。2011年省级和市级地面频道播出的新闻节目占这些频道所有节目的10%,新闻节目的收视比重为17%,高于所有频道13.1%的收视比重平均值,可见地面频道的新闻节目对观众具有相当大的吸引力,而地面频道其他新闻/时事节目的突出收视表现在前文已经有所涉及。

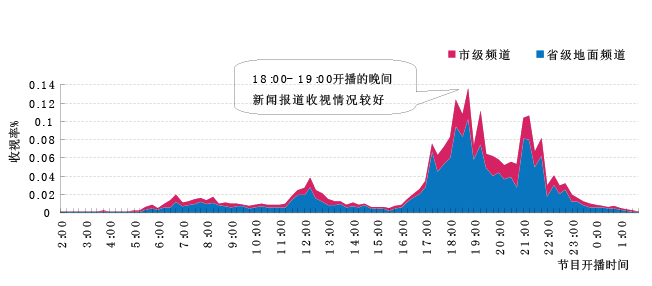

针对收视较集中的晚间18:00-24:00进一步分析,我们发现在18:00-19:00之间开播的地面频道新闻节目平均收视相对较高,其次为21:00-22:00时段,与省级上星频道这两个时段开始播出新闻节目的收视情况有较大差异(图17)。

数据来源:CSM媒介研究

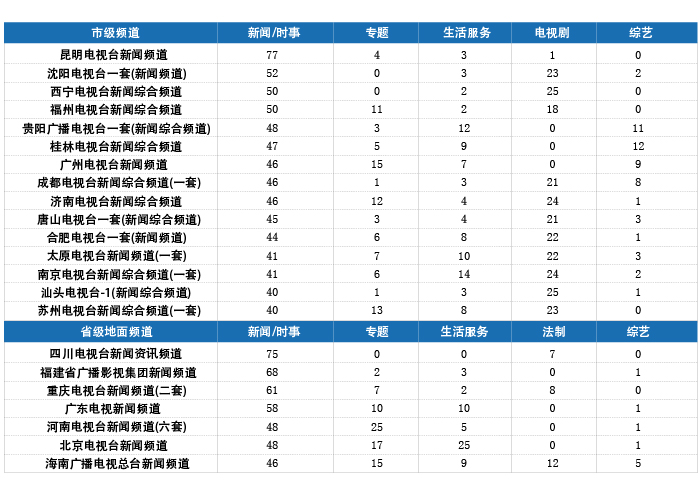

除了各地电视台第一套节目一定会在每天晚间黄金时段有一档当地综合新闻节目外,多数城市都有专门的新闻频道(有的冠以"新闻综合频道"的名称)。在本次研究涉及的150个城市中,所有进行节目监测的频道里名称包含"新闻"字样的地面频道共有103个,其中省级(包括直辖市)频道9个,市级频道94个,即有2/3的城市专门设立了新闻(新闻综合)频道。

尽管都被冠以新闻频道的名称,但这些频道播出新闻节目的数量存在着很大的差异。我们针对这些频道在18:00-24:00播出的节目进行了统计,发现这些新闻(新闻综合)频道中有一半晚间时段播出新闻节目比例在30%以下。有15个市级地面频道和7个省级地面频道播出新闻节目超过40%,其中昆明电视台新闻频道和四川电视台新闻资讯频道在晚间18:00-24:00开播的节目有75%以上均为新闻节目(表3)。

数据来源:CSM媒介研究

重点城市地面频道中,上海电视台新闻综合频道是上海观众从电视获得新闻内容的首选频道,占全部新闻收视时间的49%,本地频道中的所有收视几乎都来自该频道。上海收视率最高的新闻节目也多是本地节目。上海电视台新闻综合频道从傍晚《媒体大搜索》开始的几档新闻节目普遍收视情况较好,《新闻报道》、《新闻坊》位列排名的第一、二位,每周日晚间的《1/7 大型电视新闻周刊》名列第三。

广州观众能够收看到新闻节目的电视频道数量比较多,因此收视也相对比较分散。广东电视台珠江频道、广东电视台新闻频道、广州电视台综合频道和广州电视台新闻频道四个频道占据了2/3的收视时间。广州观众最关注的新闻节目是广东电视台珠江频道每天晚间21:00的《今日关注》,全年平均收视率为7.21%。每天18:15在广州电视台综合频道播出的《广视新闻》和18:30在广东电视台珠江频道播出的《630新闻》收视率也较高,排名在第2、3位。此外每天20:00南方卫视TVS-9播出的《今日最新闻》和19:00广州电视台新闻频道的《新闻日日睇》也有比较稳定的收视率。

新传播环境下,尽管以"微博"为代表的新闻传播方式日益盛行,在"时效性"和"关注度"上一再触动电视新闻的神经,但相对于全国近13亿电视人口数而言,通过互联网和移动通讯设备传播的新媒体目前还只能定格在"小众媒体"上。即便如此,电视新闻节目也开始采取行动来应对新传播环境中的挑战。向新媒体靠拢并互相渗透是目前大多数电视媒体的做法,建立自己的网络电视台并实现资源共享,充分利用网络资源,增强与观众的互动,扩大节目影响力。另一方面,新媒体环境中信息流动速度加快,密切关注网络媒体可以得知舆论新动向,为电视新闻节目提供当前热点话题,深入报道的素材,与传统报纸结合的"读报"节目就是值得参考的成功典范。

目前,电视新闻节目的潜在受众群体基数很大,对新闻评论节目保持着较高的关注度,对各地电视台晚间的新闻报道有相当的收视热情,在重大新闻事件发生的时候电视媒体的重要地位也仍然不可撼动。在2011年,观众在海量信息面前仍然选择了电视新闻节目。![]()

All rights reserved © 2011-2023 CSM Media Research 京ICP备05047992号-5

京公网安备 11010502035133号 法律声明诚聘英才联系我们隐私保护